椎間板ヘルニア(Intervertebral Disc Herniation)

背景

椎間板ヘルニアとは、背骨(頚椎〜胸腰椎)の椎体の間に存在する椎間板が脊柱管内の脊髄を圧迫することで起こる神経学的疾患です。

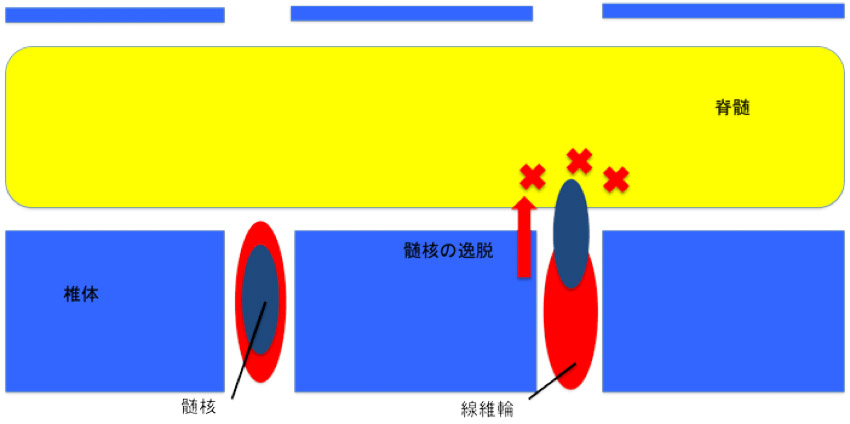

椎間板は、外側を弾力性に富んだ線維性物質である線維輪と中心内部のゼリー様の粘性物質である髄核とで構成された組織であり、背骨にかかる衝撃を緩衝するクッションの役目を担っています。

椎間板が耐えうる事のできない衝撃がかかった際に、椎間板が脊柱管内へ逸脱または突出することで、脊髄を圧迫する病態を椎間板ヘルニアと呼びます。

病態

一般的に椎間板ヘルニアは、脊髄圧迫物質の病態により2つのタイプに分類されます。

1.椎間板の背側線維輪が破けて、髄核が逸脱して脊髄を圧迫する

→ハンセンⅠ型

一般的に軟骨異栄養犬種*によく起こるとされているタイプで若齢(4~6才)で突然発症することが多いです。

2.椎間板の変性、変形が起こり、膨隆した線維輪が脊髄を圧迫する

→ハンセンⅡ型

加齢に伴う線維輪の変性、弾性の低下、過形成などから椎間板の変形が起こるタイプで老齢かつ慢性経過を辿っていることが多いです。

*軟骨異栄養犬種とは、ミニチュアダックスフンドに代表される若齢時に椎間板の変性(脱水)を起こし易い犬種を指します。他にも、フレンチブルドッグ、ペキニーズ、ビーグル、シーズー、コッカースパニエル、ウェルシュコーギーなどの犬種が挙げられます。

症状

軽症な場合

- 背中や頚部を痛がる

- あまり動きたがらない

- 抱こうとするとキャンと鳴く

- 段差やソファに昇りたがらない

- 後肢または前肢がふらつく

重症な場合

- 後肢または前肢が立たない、動かない

- 排尿がでない、または、尿が漏れる

- 後ろの肢先を強くつねっても痛がらない

- 横ばいになって動けない、更にその状態で呼吸が荒い

| Grade 1 | 背部痛 |

|---|---|

| Grade 2 | 歩行可能な後肢不全麻痺 |

| Grade 3 | 歩行困難な後肢不全麻痺 |

| Grade 4 | 後肢完全麻痺(排尿困難) |

| Grade 5 | 深部痛覚消失 |

| Grade 1 | 頚部痛 |

|---|---|

| Grade 2 | 歩行可能な四肢不全麻痺 |

| Grade 3 | 歩行困難な四肢不全麻痺 |

| Grade 4 | 呼吸筋麻痺を伴わない四肢麻痺 |

| Grade 5 | 呼吸筋麻痺を伴う四肢麻痺 |

診断

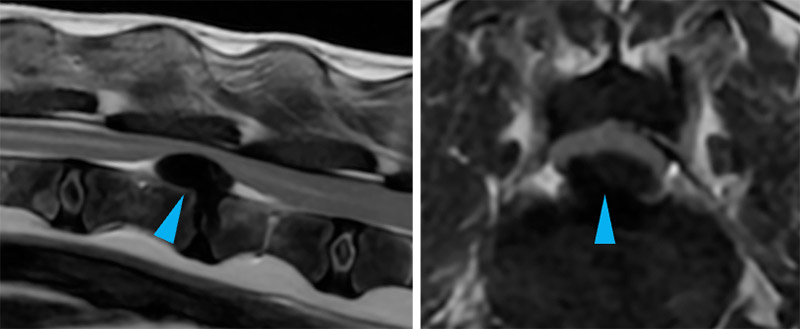

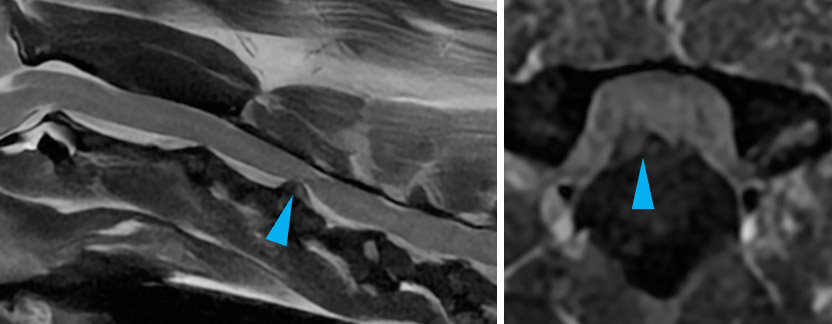

椎間板ヘルニアの診断方法は、MRI検査、CT検査、脊髄造影によるレントゲン検査などの画像検査になります。中でも、最も精度の高い検査はMRI検査になります。 当院では、ヘルニア部位の特定および脊髄腫瘍などとの鑑別も含めて、MRIおよびCT検査の両方の実施を推奨しております。

MRIおよびCT検査をご希望される患者様は、絶水絶食での来院をお願いしております。胃内容物がある場合には、当日に検査ができないこともありますので、ご注意下さい。

左:正中矢状断像、右:横断像

T2強調強像 左:正中矢状断像、右:横断像

治療法

椎間板ヘルニアの治療法は、内科療法と外科療法に分けられますが、当院では、臨床症状および画像所見より、飼い主様とご相談しながら、決定しております。

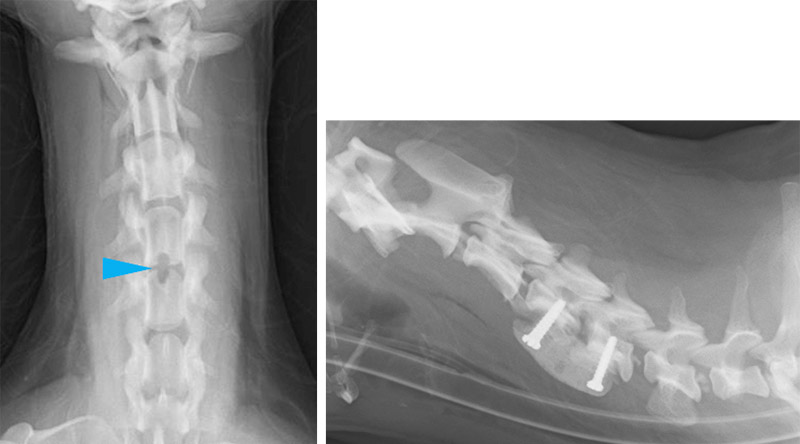

手術を選択した場合、当院では、臨床症状や画像所見に併せて、いくつかの術式を使い分けて、選択しております(頚部椎間板ヘルニア:腹側スロット減圧術、背側椎弓切除術、片側椎弓切除術、椎体固定術。胸腰部椎間板ヘルニア:片側椎弓切除術、小範囲片側椎弓切除術、小範囲片側椎弓椎体切除術、硬膜切開術、椎体固定術など)。どの術式にしても、脊椎不安定症を回避しつつ、いかに効率的に脊髄圧迫を軽減させるかが手術のポイントとなります。

術後の予後は、脊髄損傷の程度や発症からの経過時間によっても左右されるため、適切かつ早期の対応が求められます。

また、当院では、頚部椎間板ヘルニアでは、脊髄圧迫物質の完全除去を目的として、術前の画像所見に基づき、必要に応じて、積極的に椎体固定術を行っております(Kikuchi Y. et al. J Am Vet Med Assoc. 2023, PMID:37257831)

左:腹側スロット減圧術後のX線検査(C4-5)

右:腹側スロット減圧術と椎体固定術後のX線検査(C4-5)

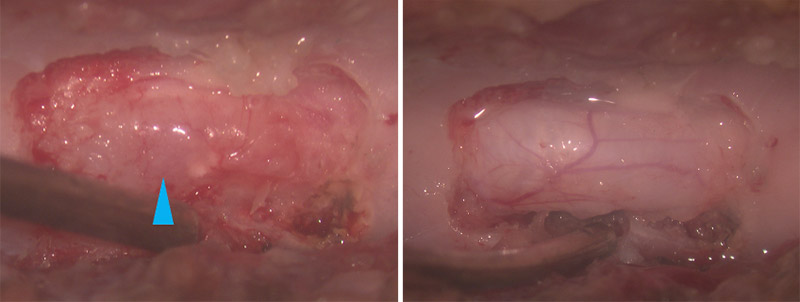

左:脊髄圧迫物質除去前、右:脊髄圧迫物質除去後

進行性脊髄軟化症

急性の痛覚反応消失を伴う重度の椎間板ヘルニアでは、逸脱した椎間板物質による脊髄の神経細胞の虚血・出血性壊死などの血行障害により、脊髄実質が軟化してしまう脊髄軟化症を発症することがあります(深部痛覚の消失した症例の5~10%)。進行性脊髄軟化症は発症してしまうと、現在の獣医療では治療法はなく、3~10日以内に呼吸不全に陥り、命を落としてしまう非常に恐ろしい病態です。

当院では、胸腰部椎間板ヘルニアグレード5の患者に手術をする場合、進行性脊髄軟化症の発症阻止を目的に、減圧部位に対する硬膜切開術を積極的に実施しております。MRI検査にて、広範囲の脊髄浮腫が認められる症例では、進行性脊髄軟化症を続発するリスクもありますが、硬膜切開術を実施することで、進行性脊髄軟化症の発症を阻止できる可能性があることを、当院から論文発表しております(Takahashi F. et al. Vet Surg. 2020, PMID:32166788)

ただし、すでに進行性脊髄軟化症を発症している場合は、手術適応外となります。

手術用顕微鏡

椎間板ヘルニアの手術は、手術用ルーペを使用しても実施可能ですが、当院では、手術用顕微鏡を使用して、手術を実施しております。手術用顕微鏡を使用することで、患者の体格のサイズに関わらず、良好な手術視野を得ることができ、より安全な手術を行うことが可能となり、患者への侵襲も少なくなるため、術後の回復も早くなる傾向があります。

頭蓋内疾患

頭蓋内疾患 頭部頚椎接合部奇形

頭部頚椎接合部奇形 環軸椎不安定症

環軸椎不安定症 椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニア 変性性腰仙椎狭窄症

変性性腰仙椎狭窄症 脊椎骨折・脱臼

脊椎骨折・脱臼