頭蓋内疾患(Intracranial disease)

背景

犬猫において頭蓋内の疾患は様々であり、外傷、先天性の形態異常、髄膜脳炎、脳血管障害、脳腫瘍等、多岐に渡ります。頭部MRI検査を行うことで、頭蓋内疾患を診断することが可能です。頭蓋内圧亢進は、生命に関わる緊急疾患であり、早期に診断を行うことが非常に重要となります。

病態

先天性形態異常は脳脱出症や水頭症、無脳症などが含まれ、重度の場合には胎児期・新生児期の死亡を引き起こします。

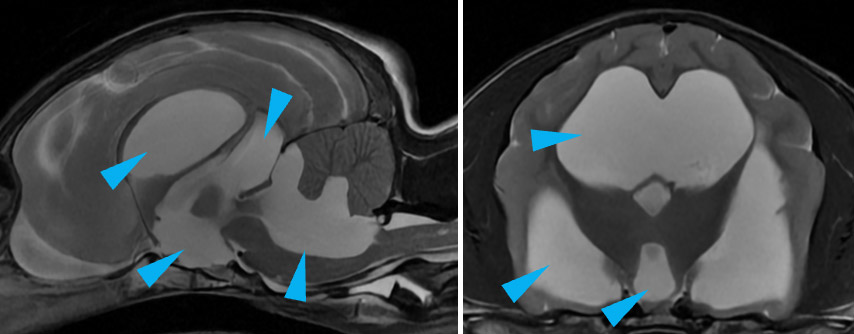

水頭症は脳室の異常な拡張を伴う疾患であり、チワワやポメラニアン、ヨークシャーテリア等の犬種では遺伝的に発生することがあります。臨床症状と脳室の拡張程度は必ずしも一致しませんが、症例によっては、性格の変化や視力の低下、しつけが困難であるなど意識・認知の低下がみられることもあります。

T2強調画像(左:正中矢状断像、右:横断像)

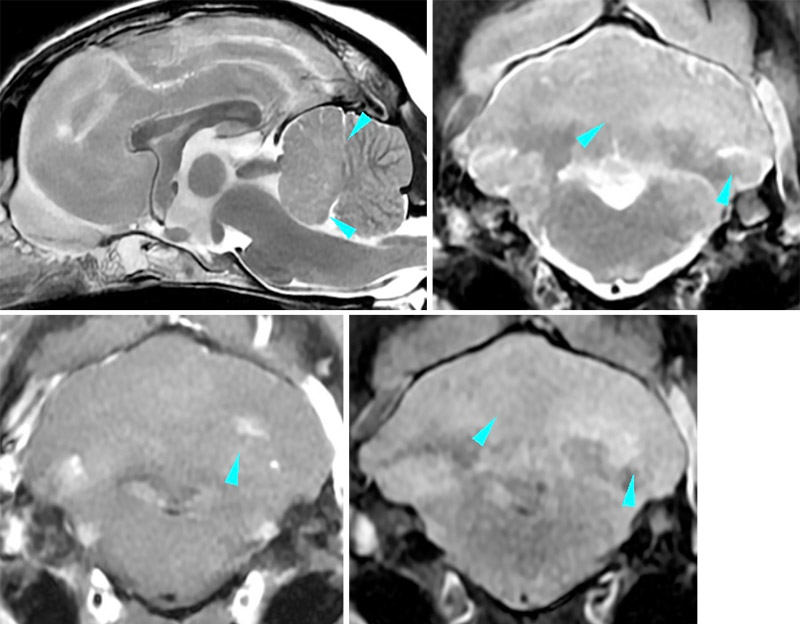

髄膜脳炎は脳とその周囲の髄膜の炎症で、ウイルスや細菌などの感染が原因となるもの、肉芽腫性髄膜脳炎や壊死性髄膜脳炎などの病因不明のものなどがあります。多巣性もしくは公汎性でしばしば非対称の病巣をつくり、炎症の部位によって様々な症状がみられます。

左上:T2強調画像 正中矢状断像、右上:T2強調画像 横断像

左下:造影後T1強調画像 横断像、右下:FRAIR画像 横断像

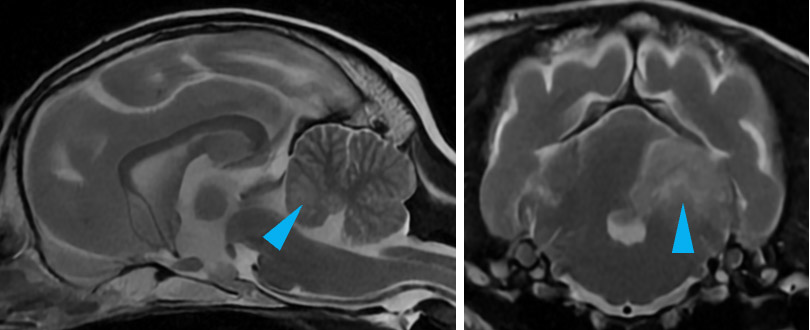

脳血管障害は、梗塞、出血などで、自然発生性のものの他に、感染や心疾患に続発する血栓症、血小板減少症や抗凝固剤治療に続発する出血などが含まれます。虚血による脳細胞の壊死や浮腫による症状がみられます。

左:T2強調画像 正中矢状断像、右:T2強調画像 横断像

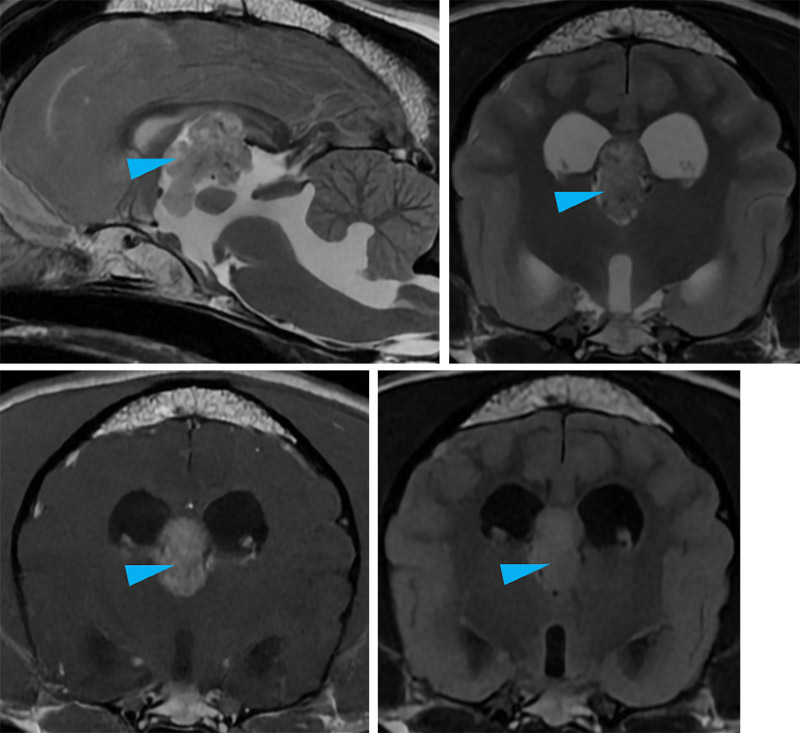

脳腫瘍は主に高齢の犬猫で発生する疾患で、脳実質や周囲組織から発生する場合と、他臓器で発生した物が脳に転移する場合とがあります。腫瘍の直接的な影響による症状、もしくは続発的な炎症や脳圧の上昇に伴う症状がみられます。

左上:T2強調画像 正中矢状断像、右上:T2強調画像 横断像

左下:造影後T1強調画像 横断像、右下:FRAIR画像 横断像

症状

- 発作

- 意識・認知障害

- 歩様失調、不全/完全麻痺

- 頭部の傾き

- 眼球の振れ、視覚障害

- 流涎、嘔吐

- 併発する他臓器障害に関連した様々な症状

診断

発作の重積や高エネルギー外傷に伴って患者の状態が危険な場合には、そのコントロールを最優先します。患者の全身状態が安定していれば、身体検査や神経学的検査によって、脳内の病変の位置と種類を推測し、CT検査やMRI検査などの画像診断へ進みます。

脳内疾患のある症例でCTやMRIの検査をする際は、麻酔中の脳圧の変化などによる容態の急変に十分気をつけなければいけません。 髄膜脳炎や脳腫瘍などでは、脳脊髄液を採取して、そこに含まれる細胞や抗体を調べることで、原因を特定する助けになることがあります。

また、転移性の腫瘍などが疑われた際には、原発疾患を探すための追加検査が必要になることがあります。

治療法

頭蓋内疾患を疑う患者は、まずMRI検査により、画像診断を行ったうえで、治療法(外科療法・内科療法・放射線療法・緩和ケアなど)を飼い主様とご相談します。当院では、脳外科手術は実施しておりませんので、必要に応じて、大学病院などをご紹介させて頂きます。

頭蓋内疾患では、原因疾患の治療と共に、続発する脳圧異常と炎症のコントロールも重要となります。疾患そのものが治療不可能でも、脳圧と炎症をコントロールすることで症状を和らげることが可能な場合もあります。

頭蓋内疾患

頭蓋内疾患 頭部頚椎接合部奇形

頭部頚椎接合部奇形 環軸椎不安定症

環軸椎不安定症 椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニア 変性性腰仙椎狭窄症

変性性腰仙椎狭窄症 脊椎骨折・脱臼

脊椎骨折・脱臼