頭部上位頚椎接合部形成異常(Craniocervical junction abnormality;CJA)

背景

医学領域では、「小脳扁桃・虫部および脳幹の頚椎管腔内への嵌入を認める小脳脳幹部奇形」を総称して、キアリ奇形と呼び、4タイプに分類されております。

獣医領域でも、ヒトのキアリⅠ型奇形に類似した「後頭骨の形成異常に起因した小脳の尾側・腹側方向への変位に起因した脳神経系障害を主徴とする疾患群」を従来、キアリ様奇形と呼んでおりました。

しかし、犬では、延髄頚髄接合部の大槽の狭窄は認められるものの、ヒトのキアリ奇形のように明らかに小脳が脊柱管内に変位していることが少なく、多くの場合、後頭骨縁が頭側に食い込み、小脳が圧迫されている所見がみられることや、後頭骨の骨欠損などの所見を併発することから、後頭骨尾側形成不全症候群(Caudal occipital malformation syndrome:COMS)と呼ぶようになっておりました。

キアリ様奇形やCOMSはほぼ同義であるものの、その病態は未解明な部分が多く、明確な定義のもと正確に用語が使い分けられてはおりません。現在、最も新しい知見として、MRI/CT検査の画像診断の普及に伴い、トイ犬種の延髄頚髄接合部には、環椎後頭骨オーバーラッピング、環椎後頭関節不安定症および環椎軸椎不安定症などの形成異常が併発して起こることが多いことが指摘されるようになり、キアリ様奇形を含む後頭骨にかけて発生するこれらすべての形成異常を表す複合疾患として、頭部上位頚椎接合部形成異常(CJA)という名称が使用されるようになってきております。

病態

CJAの病態発生は完全には解明されてはおらず、なぜ、トイ犬種の後頭骨-上位頚椎領域に上述したような複数の病態が併発しているかに関しては、現在も様々な観点から研究が行われている最中です。

また、病態の一説として、後頭蓋窩容積が小さいために、下後方へ変位した小脳により、または延髄頚髄接合部における髄膜の進行性過形成により、第Ⅳ脳室以降の脳脊髄液(CSF)の循環動態が変化し、水頭症や脊髄空洞症が誘発されていると考えられております。

症状

水頭症、脊髄空洞症、環椎軸椎不安定症などの併発している病態により様々な症状が認められます。

診断

MRI、CT検査を行うことで、今までは診断できなかったような様々な病態が診断できるようになってきました。

X線検査

環軸関節を含めた頚椎の異常を探査的に評価するうえで有用な検査です。

右:第2-3-4頚椎の塊状椎骨を併発した環椎軸椎亜脱臼

CT検査

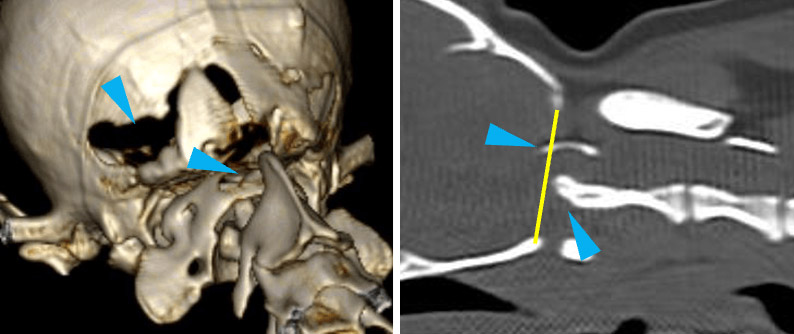

後頭骨から上位頚椎領域に発生する骨の形成異常を評価するために、3D再構築されたCT画像は非常に有効です。

CT検査で診断可能な代表的な形成異常としては、 後頭骨形成不全、環椎後頭骨オーバーラッピング、歯突起形成不全、環椎の骨化不全、塊状椎骨などがあります。

右:環椎後頭骨オーバーラッピングを併発した環椎軸椎不安定症

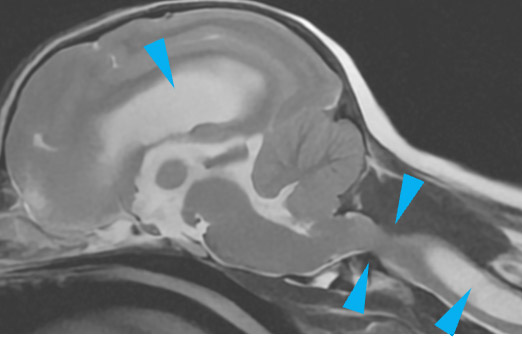

MRI検査

頭頚部接合部領域においてみられる様々な脳や脊髄の特異的所見を検出可能です。これらは、治療方針を立てるうえで、予後評価因子としても非常に重要です。

環椎軸椎不安定症と、重度な側脳室の拡大所見

および脊髄空洞症を併発している

治療法

現在のところ、CJAに対する明確な治療指針は提示されておりません。 環椎軸椎不安定症が存在する場合には、臨床症状を考慮したうえで、外科的な安定化術を優先的に対応することが推奨されております(Takahashi F. et al. JVMS 2018, PMID:29398673)

水頭症や脊髄空洞症に対しては、臨床症状が軽度な場合には、髄液産生を抑制するような内科治療がまず実施され、場合によっては脳室腹腔短絡術(VPシャント)などが適応されます。また、延髄頚髄接合部の減圧手術としては、大後頭孔減圧術(FMD)が適応されることもありますが、その長期的な治療成績に関しては検討段階です。

頭蓋内疾患

頭蓋内疾患 頭部頚椎接合部奇形

頭部頚椎接合部奇形 環軸椎不安定症

環軸椎不安定症 椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニア 変性性腰仙椎狭窄症

変性性腰仙椎狭窄症 脊椎骨折・脱臼

脊椎骨折・脱臼